陈伟1 ,易芬云2

1.惠州学院,2.华南师范大学

“产业学院”在近十多年间已经成为教育改革实践的热点,国内不同地区、不同层次和类型的高等院校,根据省情、校情建构了多样化的实践模式;以改革实践为基础,发表了大量以个案分析、地区调查为基础的学术论文、研究报告等。从理论发展和知识增长的角度看,需要基于相关研究成果进而总结产业学院的模式特征,需要基于经验研究和理论分析进而探究产业学院治理的实践逻辑。具体而言,亟须针对产业学院“是什么”和“什么是”的问题,明晰产业学院的组织特征,厘清产业学院向西方借鉴的成分和中国特色的内容,防止出现身份误读;亟须针对产业学院“如何建设”“如何运行”的问题,梳理产业学院的建设模式和运行方式,防止出现产业学院的认知焦虑;亟须针对产业学院“怎么办”“如何发展”的问题,展望产业学院的发展趋势,防止陷入发展迷茫。

一、作为中国特色的产教融合组织方式

对于中国职业教育、应用型高等教育而言,产业学院是落实产教融合政策、升级工学结合和校企合作、彰显知行合一精神的重要组织创新。那这种新创组织是通过国际借鉴和移植而产生的,还是国内自主生成的,或者是在国际借鉴基础上的自主创新?如果说是自主生成的,那么是基于理论指导而产生的,还是在实践探索过程中逐渐生成的?对这些问题的不同回答,形成了关于产业学院起源的不同观点。

一是产业学院“国际借鉴起源”说。持这类观点的学者,大多认同“中国教育属于后发外生型模式”“中国教育仍然落后于西方发达国家”等前提假设。产业学院“国际借鉴起源”说中,影响最大者是“英国溯源”说。洪明从比较教育的角度,梳理了英国“产业大学”(University for Industry)的性质、目的、职能、产生背景及其所面临的主要问题。吴雪萍等人认为,成立“产业大学”是英国发展终身教育、推进终身学习的重要举措。受此影响,黄文伟等人认为,“产业学院的前身是英国21世纪初创立的‘产业大学’”。“前身”的含义,可以理解为历史发展基础、学习借鉴对象或改革实践起源。但是,对于英国“产业大学”与中国产业学院之间的渊源关系,更多的研究者持谨慎态度。比如,有研究者仅赞同英国“产业大学”是中国产业学院的概念起源;更有研究者基于全球视野,认为“中国的产业学院与英国的产业大学并非同一‘物种’”。

二是产业学院“本土自主创新”说。主要有两种代表性观点。一是“中山职院起源”说。易雪玲、邓志高认为,“专业镇产业学院”起源于广东省中山市,其典型代表是中山职业技术学院与专业镇政府合作兴办的沙溪纺织服装学院、古镇灯饰学院、南区电梯学院、小榄工商学院四个产业学院;“专业镇产业学院”是新型城镇化背景下高职教育发展的新型模式。二是“浙江起源”说。研究者认为在中文文献中最早出现“产业学院”,当属1988年覃晓航《广西民族高等教育发展试探》的文章中所提出的一条政策建议,即在“强化理工学科”方面,倡议“创办产业学院”,“按照我区(广西)农业、轻工业、乡镇企业的发展需要,建议创办一所民族产业技术学院,学制两年左右”。而从实践起源看,周红利等人根据陈樱之和谢兆黎的论文、“党委书记俞步松对集团胡董事长送达剪报的批示”,断定“成立于2009年的中山专业镇产业学院不是中国产业学院的源头,源头是浙江经济职业技术学院与浙江物产集团在2006年创建的物流产业学院和汽车后服务连锁产业学院”。但周红利与陈华政随后的研究转而强调,“1994年成都大学创建了旅游与文化产业学院,这是大学里面设立产业学院的早期案例”。持产业学院“本土自主创新”说的学者,大多以本土的产业学院建设实践为基础,以院校个案研究为佐证,并隐晦地认同“中国教育逐渐从后发外生型发展模式向后发内生型发展模式转变”“中国教育可以而且必须自主创新”等前提假设。

从目前的研究动态看,虽然尚未证明“浙江起源”说绝对正确,也难判定“中山职院起源”说已被完全否定,但对于产业学院属于本土自主创新的信心日益增强,极少有研究者愿意认同产业学院属于舶来品的说法。不拒绝国际借鉴但侧重于自主创新的产业学院,其实是在持续推进产教融合方面富有中国特色的实践创新。产业学院之所以属于本土创新、具有中国特色,至少有以下两大原因。

一是从生成的逻辑看,先有产业学院的实践,后有产业学院的理论解释。中国产业学院建设并不是在特定理论指导下的实践落实,更不是以国外实践为模板的中国化移植和以国外理论为指导的中国化推广应用。如此,研究者是在出现了中国特色的产业学院建设实践之后,才开始基于全球视野寻找理论解释、搜集和比较研究同类案例的。

二是从成长的状态看,产业学院的探索与建设至今为止仍在创新的过程之中。产业学院在中国大地的内生性和未完成性,主要体现在以下三个方面。

首先,产业学院的院校载体不断拓展。在改革探索的早期,高职院校是建设产业学院的绝对主力,产业学院被看作高职院校的整体属性。比如邵庆祥认为,“产业学院”是指“一所独立的高职院校基于服务对象而表现出来的一种整体属性”。随着产教融合日益深入,本科院校也热衷于建设产业学院。2020年12月,山东省教育厅、山东省工业和信息化厅印发《推进本科高校现代产业学院建设实施方案》,这属于政策文本方面的典型证据。从建设实践看,毕文健等发现,地方本科院校日益频繁地借助“政校行企”四方联动,通过“行业学院”的方式推进产业学院建设。除应用型本科院校之外,很多研究型大学也积极加入建设产业学院的行列。比如,集聚汾阳市政府、山西大学和汾酒集团三方资源优势的山西大学杏花村学院;以未来技术学院、校企合作建设创新实验平台为依托的西安交通大学现代产业学院,等等。

其次,产业学院的学科载体不断拓展。产业学院建设已经全面渗透新工科、新商科、新文科、新农科等学科,其中新工科是产业学院建设的支撑学科。2017年发布的《“新工科”建设行动路线(“天大行动”)》,倡导“问产业需求建专业,构建工科专业新结构”,“优化校内协同育人组织模式,通过建立跨学科交融的新型机构、产业化学院等方式,突破体制机制瓶颈,为跨院系、跨学科、跨专业交叉培养新工科人才提供组织保障”。教育部在2017年发布的《新工科研究与实践项目指南》中提出,把“建设一批面向新兴产业领域的产业化学院,如机器人学院、智能制造学院、大数据学院等”作为重要的预期成果之一。

再次,产业学院的服务面向日益拓展。产业学院不仅服务城市,也日益关注农业、农村、农民的发展。为此,曾升科等提出了“乡村振兴产业学院”的制度设计,即“面向乡村转型升级需求,由职业院校与政府、企业合作所建立的特定领域的产业学院”,支撑乡村振兴战略、落实高职扩招工作,聚合乡村办学资源、深化产教融合与校企合作。这是对潘懋元等人“高等教育通向农村”学术思想的时代发展和具体落实,彰显了产业学院建设的巨大可能性。

二、产业学院的建设模式可以而且应当多样化

一些高等院校的校长、产业学院的院长有时会产生这样的疑惑:自己建设的产业学院,算不算严格意义上的“产业学院”?这类疑虑真实反映了中国教育改革实践先行于理论、理论尚难全面完整地阐释实践的尴尬状况,折射了理论创新不足会在一定程度和范围内局限和束缚实践创新的特殊状态;其解决办法只能是推进理论创新,提高理论的实践阐释力和改革指导力。对于产业学院建设实践的“合理性”“合法性”的质疑,理论的回答是:产业学院的建设模式和运行方式可以而且应当多样化。

要素的多样化导致结构的多样化

产业学院的建构要素有三:从事职业教育或应用型高等教育的高等院校、政府、产业界。在具体实践中,三大要素会因时因地分化出不同的建设载体。

就作为产业学院建设之核心要素的高等院校而言,有以下五类建设载体。一是单个高校,主要是单科性高校,集全校之力建设产业学院。二是几所高等院校共同参与建设同一产业学院。比如,广东工业大学和香港科技大学(机器人研究所李泽湘团队),与松山湖国际机器人产业基地及园区内240余家企业共同创建粤港机器人学院。三是高等院校内部的某个或几个二级学院承担特定产业学院的建设任务。比如,广东轻工职业技术学院在整改学校原有二级院系的基础上,建立了化妆品学院、雷诺钟表学院、白天鹅学院等多个产业学院,引导专业建设重点对接现代服务业、先进制造业、高端新型电子信息、生物医药等支柱产业以及节能环保、新能源等优势产业。四是高等院校内的专业群承担特定产业学院建设任务。比如,福建江夏学院的经济贸易学院以数字领域类的专业集群为依托,建设数字经济产业学院;莆田学院以应用型人才培养专业群为主体,与地方行业企业共建医疗健康产业学院、工艺美术产业学院、装备制造产业学院、电子信息产业学院(闽台合作)、电子商务产业学院、绿色技术产业学院等。五是以特定专业对接建设产业学院。比如,东莞理工学院的粤台产业科技学院依托机械工程系重点专业“机械设计制造及其自动化”,在该专业从传统机械制造向智能制造柔性转型和优化建设的过程中,实现专业建设与产业学院建设的共赢。在此基础上,姚君认为,产业学院建设最终应通过课程群协同地方产业发展——这表明,课程群也可以成为产业学院建设的具体支撑。

就作为产业学院建设之关键要素的产业而言,有以下五类建设载体。一是企业。既可以是单个企业,也可以是企业集团;头部企业最受欢迎。比如,深圳职业技术学院与华为、ARM、比亚迪、裕同、天健等企业合作共建华为信息与网络技术学院、ARM智能硬件学院、比亚迪应用技术学院、裕同数字图文学院、天健建工学院等特色产业学院。二是产业园区。比如,广州铁路职业技术学院外语商贸学院依托华南城电商产业园区,建设华南跨境电商产业学院;东莞理工学院按照“校园+产业园”模式,建设先进制造学院(长安)。三是特定行业。据此可以组建“行业学院”。比如,广东科技学院与东莞工贸发展促进会共同建设跨境电商产业学院,与东莞市冷链协会共同建设冷链产业学院;广州工商学院与广东省物流行业协会、拜尔冷链、香港物流商会共建粤港澳大湾区智慧冷链产业学院。四是特定产业链。比如,福建农林大学整合校内的茶学、旅游管理、工商管理、会计学、管理科学和商务经济学等本科专业,建设安溪茶学院,对接茶叶的生产、管理、营销等全产业链;广州科技贸易职业学院回应《广州市人民政府办公厅关于加快动漫游戏产业发展的意见》(穗府办规〔2016〕15号)的政策需求,建立广州市动漫游戏产业学院。五是产业发展视域下的特定区域。经济和社会的区域集群发展是中国推进现代化的重要策略。在此背景下,以区域作为产业集群单位支撑建设产业学院,成为一些学者提供政策建议的重要视角。比如,秦虹建议,浙江绍兴可借力长三角一体化发展构建产业学院的新业态,即一方面对接全产业链,构建产业学院的横向联盟,服务于当地包括设计、制造、封装测试、设备等在内的集成电路产业链;另一方面依托“高职—应用型本科—研究型大学”,打造产业人才成长立交桥,构建产业学院的纵向联盟。

就作为产业学院建设之黏合剂的政府而言,有四类建设载体。首先是地市政府。两类地市政府最为活跃,一类是经济率先发展但职业教育、高等教育资源一直相对稀缺的新兴城市如深圳、青岛、苏州等,另一类是高等教育资源并不富足但富有经济社会发展雄心的非省会、非中心城市。它们基于校地合作的理念,由地市政府整体强化与高等院校之间的合作。比如,福建的龙岩学院与龙岩市政府合作,建设紫荆(新材料)产业学院、大数据应用产业学院、专用机械装备学院、国土资源产业学院等。宜宾市政府与宜宾职业技术学院、五粮液集团三方共建宜宾职业技术学院五粮液产业学院。其次是县(区)政府。一些县(区)对职业教育、应用型高等教育相当重视,甚至在江苏、浙江出现了“县域高等教育”现象。第三是乡镇政府。比如,广东省中山市各镇与中山职业技术学院,结合产业布局、立足于相应的产业园区,按照“一镇一品一专业”的模式创建产业学院。第四是高等院校所在地之外的政府。为了吸纳外地高等院校的智力资源,不少政府鼓励高等院校凭借其办学自主权,跨越行政区隔建设产业学院。比如,由湖北省人民政府主管、在武汉办学的武汉船舶职业技术学院,在嘉兴市秀洲区与麒盛科技建设“麒盛科技产业学院”。

要素的多样化,从两个方面导致产业学院结构的多样化。其一,高等院校、政府、产业三大要素在建设产业学院的过程中,由于各自的主动性、资源投入度、影响力等方面的差异,形成不同结构的产业学院。如果“高等院校—政府—产业”是一个三角形的三个顶点,三角形中的不同的点是结构互有差异的产业学院,那某个点与三个顶点之间的不同距离就表明三大要素在特定产业学院结构中大小不一的影响力。其二,高等院校、政府、产业三大要素分别内含多种具体的建设载体,由此也会导致产业学院的结构样态、建设模式数量的倍数增长。

(二)结构的多样化导致模式的多样化

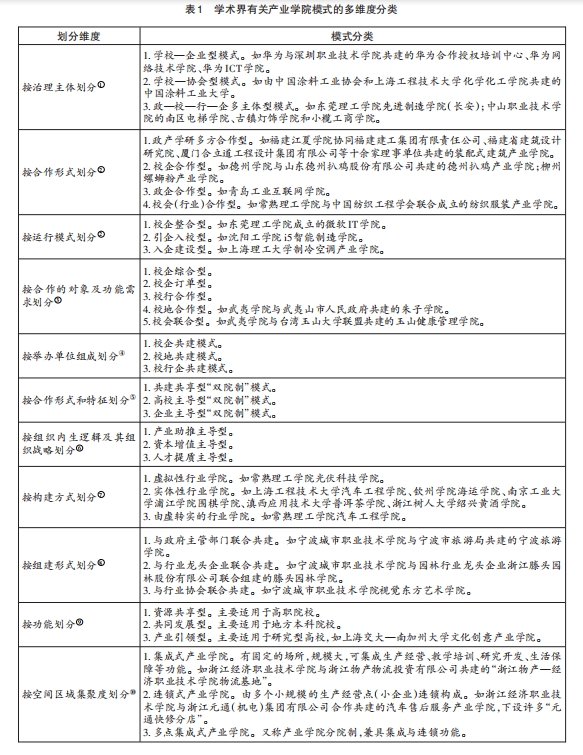

要素决定结构,结构决定模式。产业学院多样化的要素以及要素之间的多样化结构关系,必然导致产业学院建设方式及其相应运行模式的多样化。面对实践中形成的多样化产业学院模式,学术界依据“高等院校—政府—产业”等要素的不同组合,基于不同的维度,进行多样化界定(见下页表1)。

结构和模式的多样化,使得产业学院能够极为显著地体现出高等教育基层学术组织的创新性特征。伯顿·克拉克认为,“一般来说,无论是门类和层次,还是部门和等级,单一结构倾向于阻止自发的变革,而多结构则促进变革”。核心要素的多样化组合能为产业学院的结构创新、模式创新提供无穷的可能性,从而保证产业学院具备多样化的功能。张雪彦发现,由不同所有制属性资本混合注入、服务于特定产业、实行市场化独立运作的产业学院,作为产教融合联合体,能集生产服务、学历教育、技术研发、技能培训为一体。李宝银等认为,产业学院的功能设计包括协同提高学科专业建设质量、协同创新人才培养模式、协同开展应用型科技研发、协同改善实践教学环境、协同推进应用型师资队伍建设等多个方面。徐秋儿认为,产业学院必须全面具备生产经营、人才培训、生产与培训技术研发、学员后勤保障等功能。另外,产业学院多元要素的结构化组合,不仅可以创新高等教育的结构,还可以建构高等教育的新功能。李莎楠等发现,产业学院有助于建构“教、赛、产”互动的工科人才培养模式,通过“教赛”“产赛”“产教”一体化,实现应用型人才培养目标。

结构和模式的多样化,使得产业学院能够极为显著地体现出高等教育基层学术组织的创新性特征。伯顿·克拉克认为,“一般来说,无论是门类和层次,还是部门和等级,单一结构倾向于阻止自发的变革,而多结构则促进变革”。核心要素的多样化组合能为产业学院的结构创新、模式创新提供无穷的可能性,从而保证产业学院具备多样化的功能。张雪彦发现,由不同所有制属性资本混合注入、服务于特定产业、实行市场化独立运作的产业学院,作为产教融合联合体,能集生产服务、学历教育、技术研发、技能培训为一体。李宝银等认为,产业学院的功能设计包括协同提高学科专业建设质量、协同创新人才培养模式、协同开展应用型科技研发、协同改善实践教学环境、协同推进应用型师资队伍建设等多个方面。徐秋儿认为,产业学院必须全面具备生产经营、人才培训、生产与培训技术研发、学员后勤保障等功能。另外,产业学院多元要素的结构化组合,不仅可以创新高等教育的结构,还可以建构高等教育的新功能。李莎楠等发现,产业学院有助于建构“教、赛、产”互动的工科人才培养模式,通过“教赛”“产赛”“产教”一体化,实现应用型人才培养目标。

产业学院的建设模式和运行方式可以而且应当多样化,意味着不应以固有的、尚未成熟的理论束缚、局限实践中的探索和创新,也没有必要在推进多样化的实践探索时产生“是不是产业学院”的顾虑。

三、产业学院应该法治但暂不宜独立法人化

产业学院到底该“怎么办”?产业学院发展的理想状态应该是什么?这是对产业学院改革发展前景的思考。较为普遍的观点认为,产业学院建设尚缺乏法律制度保障。从江苏、浙江100多个产业学院的建设情况看,目前确实存在主体法律地位不明、组织法制空缺、学生权利保障不足、教师法律地位模糊等法律风险。

为了解决上述问题,学术界提出了两大发展路径。一是赋予产业学院法人资格、推进产业学院法人化。金劲彪等人认为,需要增强产业学院独立性。张艳芳认为,未来产业学院将走上从“二级学院”到“独立法人”的发展之路,国家在出台混合所有制办学相关政策法规时,可基于独立法人视域规划产业学院办学,并效仿《民办教育促进法》,对产业学院采用分类管理的立法体例。李潭认为,政府应当从制度层面赋予产业学院独立的法人资格,为其建立现代化的法人治理机制提供法律保障,允许其以自己的名义注册为独立的法人实体,并可直接在金融市场上融资,保证其办学的自主性与管理的灵活性。二是把产业学院建设成独立的学院,或者建设成“独立学院”。为此,周红利、吴升刚设计了如下发展模型:“产业学院全部变成独立学院,具有独立的法人实体,采用股份制的产权结构,引入社会资本和企业资源,采用现代化治理模式,采取独立核算,在教学方面采用现代学徒制培养方式,学生在股东企业轮岗学习……;高等学校变身为产业学院的控股股东,以国有资产名义租赁给产业学院使用,保持国有资产的保值增值。”上述两大发展路径的合理性目前尚不能得到明确证实或者全面证伪;但在斟酌、反思这两大发展路径时,需要慎重考虑以下两点。

首先,产业学院要强化法治,但并不必然或仅仅追求法人化改革。由于共建要素、内部结构、运行模式的多样化,以及由此而导致的复杂性,产业学院必须通过法治进行内外协同、系统整合。法治,是人类社会进入现代文明的重要标志,是人类政治文明的重要成果,也是现代社会的基本治理框架;法治要求依法治国、依法执政、依法行政,要求科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。法治既为产业学院提供了建设和发展的良好外部环境,也对产业学院的运行提出了具体要求。“法人化”从两个方面表征法治的状态和结果,一是在资产所有权领域从自然人向法人转变,二是在管理领域从行政化向法人化转变——其目的重在要求政府转变和优化教育管理职能。由此可见,法治的内涵宽广,不能狭隘地等同于法人化改革;法治的路径、形式和结果并不仅仅集中在法人化之上。《教育法》《高等教育法》等颁布之后,中国各类学校、各类教育组织的法人化法律依据充分,法人化程度相对较高。但产业学院是否必须将法人化看作重要的、不可回避的发展路径,尚待观察和思考。

其次,产业学院要独立、自主地运行,但把“独立学院”作为其发展目标并不合适,反而会异化其本质、弱化其优势、消解其价值。《独立学院设置与管理办法》(中华人民共和国教育部令第26号)规定,“独立学院,是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或个人合作,利用国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校”。“独立学院是民办高等教育的重要组成部分,属于公益性事业。”与法人化路径相关联,有研究者提出产业学院发展成为“独立学院”的路径。这条路径看似是对产业学院的保护和关爱,但基于以下两大原因的考量,这条路径事实上有违产业学院的本性,甚至还会弱化产业学院的功用和变革价值。

原因之一,从本质上讲,产业学院是高等院校与政府、产业界之间,在教育外部关系领域形成的、高等学校的“发展外围”。伯顿·克拉克发现,“创业型大学”倾向于在高等院校与外部之间建构“发展外围”:“走出校门兴办的研究中心,表达很多非学科性的问题。这些研究中心,把校外许多试图解决经济和社会发展中很多重大实际问题的人的研究方向带进大学。……研究中心的建立,跨越老的学科界限,在学系和外部世界之间处于中间地位。”作为“发展外围”的产业学院,不宜从现有的高等院校中独立出来,犹如影子不能脱离事物本身。

原因之二,从生成方式和运作模式看,作为高等院校“发展外围”的产业学院,是通过矩阵组织方式建构起来的。矩阵结构,是现代高等教育适应环境变革的重要组织方式。伯顿·克拉克发现,“发展外围”的出现,“把大学推向一个基层单位的双重结构,在这种结构中,传统的系得到与外界有联系的中心的补充。这种矩阵式的结构成为处理大学的服务角色的不可避免的发展的一个工具”。产业学院并不是与其他高等院校二级单位(二级学院、专业群、专业等)平行并列的机构,而是横向贯穿传统的基层学术单位,以特定的服务对象(企业或企业集团、产业园区、特定行业、特定产业链、产业发展视域下的特定区域等)为线索,创新建构起来的矩阵组织。在此矩阵组织中,原有基层学术单位是原生因素和自变量,产业学院是衍生因素和因变量。毫无疑问,不宜让衍生因素从原生因素中独立出来,也不宜让因变量从自变量中独立出来。产业学院诞生于高等院校与政府、产业界之间的良性互动,也应在这些要素的持续互动中不断发展、调整和进化,组织上的独立化并不是它的最佳选择,甚至也不是它的必然选择。

作者:

陈伟,惠州学院特聘教授,广东省社会科学研究基地“粤港澳大湾区教育高质量发展研究中心”常务副主任,主要研究方向为教育发展理论。

易芬云,华南师范大学化工学院教师,副教授,主要研究方向为材料化学、课程教学论。

本文系广东省2021年度教育科学规划课题(高等教育专项)“校企共建产业学院的模式和路径创新研究”(2021GXJK221)的阶段性研究成果。

原文刊于《江苏教育》职业教育2021年第12期